本日納車日で、四日市まで来ましたが…

— ちょび氏 (@chobizn6) August 25, 2024

アバルト595 納車されませんでした笑

エンジン掛けて色々説明受けてる時に、警告ランプ点いて急遽入院になりました⚠️

納車は来月になりそうです🥺 pic.twitter.com/d1ZPUWXG8O

本日納車日で、四日市まで来ましたが…

— ちょび氏 (@chobizn6) August 25, 2024

アバルト595 納車されませんでした笑

エンジン掛けて色々説明受けてる時に、警告ランプ点いて急遽入院になりました⚠️

納車は来月になりそうです🥺 pic.twitter.com/d1ZPUWXG8O

(これさ、大学生が作った木造ジャングルジムみたいに大惨事になるんじゃないです? )

— ayam (@shiparaku) August 26, 2024

750個の石をネックレスのようにつるす万博休憩所、若手20組の1組である工藤浩平氏https://t.co/hfjoq7vNoZ

プラド盗まれたワロタ😂 pic.twitter.com/atMmzbBYZ1

— しおいぬ社長@不動産会社経営・不動産投資・こじ🐶かつ (@a2YBqUFUndNlqjN) August 26, 2024

新型高速鉄道の展示。時速600キロ。新幹線速度の倍。アジア各国の高速鉄道は中国が受注し、日本は断られている。 https://t.co/luc6vCYA0g pic.twitter.com/RnTFzSzSGB

— 酒本正夫 (@SakemotoMasao) August 24, 2024

小4子供の夏休みのテストの最終問題が難しすぎる。大学入試かよ。 pic.twitter.com/kpR4iYHKlW

— 渡邉究/第二のコロチキ西野氏を目指す数学科准教授/YouTube (@Kiwamu_Watanabe) August 24, 2024

真夏の怪談 イタリア車編

— よこてぃん (@YokotinRoma) August 21, 2024

フィアットグループの車はメインキーを車内に置いたまま、スペアキーで施錠してしまうとコンピューターが壊れる💀 pic.twitter.com/gqcP7BiACZ

電車止まちゃった😭 pic.twitter.com/4Hb2qTpGtf

— 津島 (@Tsushima455) August 25, 2024

ディー‐コック(D cock)

《drain cock》電車などの自動ドアで、ドアエンジンの空気を抜いて、手動で開けられるようにする非常用の取っ手。

https://kotobank.jp/word/D%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%AF-689527

かなりやばい人いた pic.twitter.com/14aJ0Cdxxr

— ららけむ (@lalala_chem) August 25, 2024

Sci-Hub(サイハブ)とは、出版社のペイウォール(英語版)をさまざまな方法で回避することにより、著作権に関係なく、何百万もの研究論文に無料でアクセスできるようにするシャドウライブラリ(英語版)ウェブサイトである[2][3][4][5]。Library Genesisとは異なり、書籍へのアクセスは提供していない。

Sci-Hubは政府の助成金で資金提供され、著者にロイヤルティーが支払われないことが多い、科学(英語版)によって生み出された知識へのアクセスを提供しているとして、一部の科学、学術、出版界から称賛されている[9][10][11]。それに対して出版社は、著作権を侵害し[4][12]、出版社の収益を減らし[13]、大学のネットワーク・セキュリティを危険にさらす活動に関連している可能性があると批判しているが、Sci-Hubがもたらすサイバーセキュリティの脅威は出版社によって誇張されている可能性がある[14][15]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub

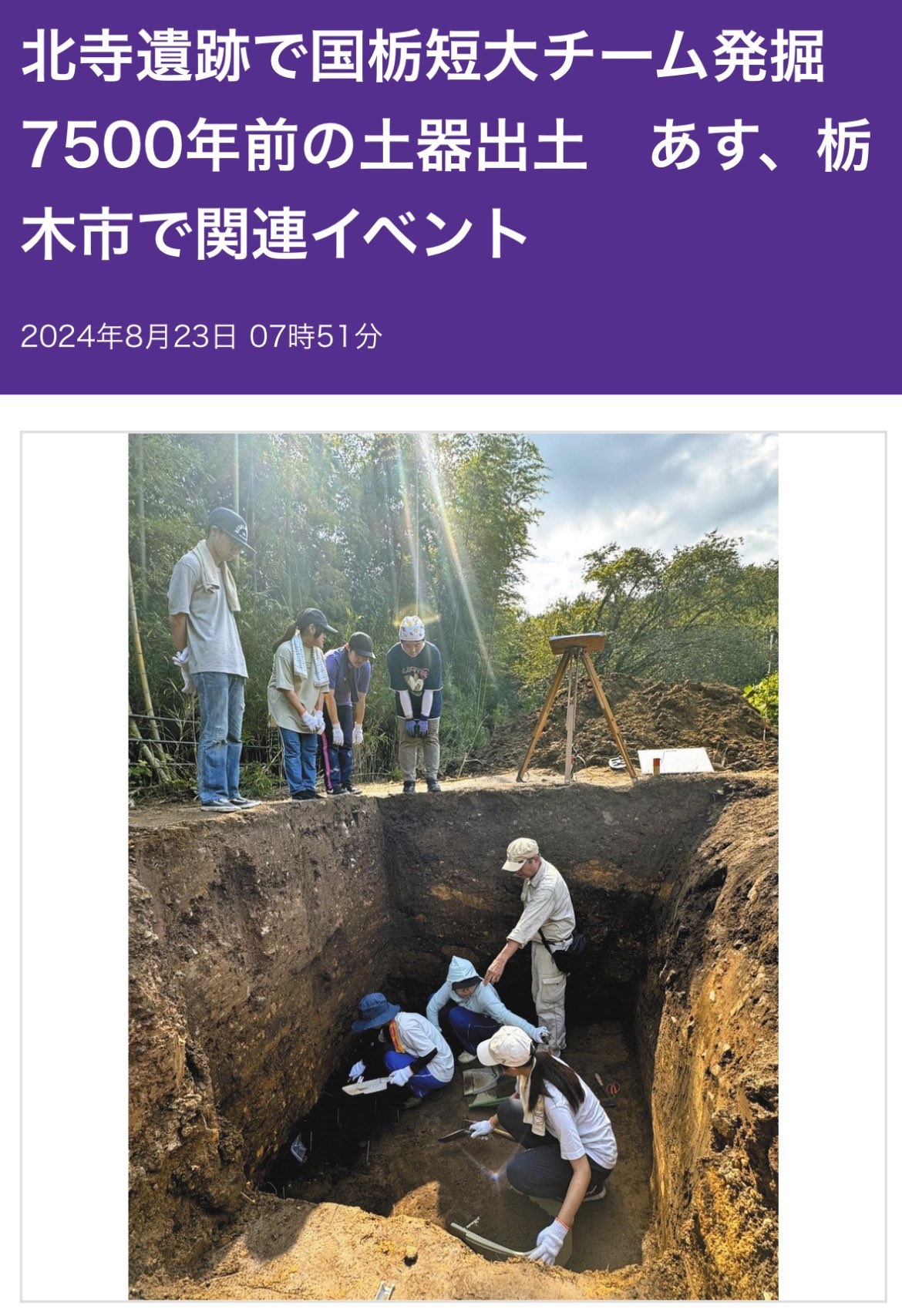

学生がやってんのに矢板も打たねぇとは、余程人命より土器が大切なんだろな☺️ pic.twitter.com/OnaBqy53Zb

— ザコ設備【公式】敗北を知りたい設備屋 (@zaCoSETSU) August 25, 2024

これ、地味だけどでかいね

— 世界・仰天ニュース (@gF1EmnrVteANzE6) August 24, 2024

ロシアの原子力発電で

タービン故障により緊急停止。

ちなみに、先月も同じ理由で

緊急停止。

原子力発電所という最重要施設で

問題が続発するのは本当にでかいね。 https://t.co/YZWeawXpKc

悠仁さま完全終了、ザンネン! 国立科学博物館このタイミングでトンボ論文の複数のミスを認める

— エトセトラ・ジャパン (@EtceteraJapan) August 23, 2024

科博がついに正義を見せてくれた!御用学者はもう真っ青だろう。

あの杜撰なトンボ論文を武器に東大推薦をゲットという甘い考えは、もう通用しないのでは…?https://t.co/QBC8rUTCg7

認知症のおじいちゃん(元英語の先生)が、術後せん妄で急に受け答え全部英語になったのはびっくりしたなぁ😂

— こてつ (@kotetsu_69) August 24, 2024

ドクターに英語でお返事されてた(笑) https://t.co/5dEwqHpRS5

偏差値50くらいの私立高校に通ってる数学苦手な子、「サイコロ1回投げて6の目が出る確率」を聞いたら「出るか出ないかの2分の1」ってカイジ顔負けな発言された。

— 愚痴講師 (@TYPFNJvx94LvMko) August 24, 2024

ギャンブラーの素質がある。

令和で面白いのは、

— カメラのヤマヤ【ドラマ『カメラ、はじめてもいいですか?』ロケ地】 (@camera_yamaya) August 24, 2024

「枯れた技術」である蛍光灯がほぼ切れなくなっているのに比較的新しいLED電球などは割と切れる。

お店の照明にしている開店当時に設置したLED電球は、バラバラに切れて交換してるが、お店始める8年くらい前に家で使ってた蛍光灯照明はもう15年くらい切れていない。

【朗報】わずか6分で、車を水害から守る商品、爆誕

— お侍さん (@ZanEngineer) August 23, 2024

車に水が入らないようにビニールで包むなんて、アナログな商品やな…と思ったら、驚きの商品すぎて目ん玉飛び出そうになった。水の上に浮くんかい。その発想はなかった。これでゲリラ豪雨対策もバッチリや。 pic.twitter.com/CivYOQgIPH

こないだ飛行機から見かけて空から見たらあまりに鮮やかで驚いたカリウム濃縮施設。Googleマップでも相変わらず鮮やかで驚いた。アメリカの農業を支えてるのは肥料を作るためのこういう施設なんだなぁと。 pic.twitter.com/6lkXbwAZyf

— あひるさん (@5ducks5) August 22, 2024