Ankerから天才的なケーブル発売されたので早速ポチった pic.twitter.com/PyBj1SWh3D

— cutmail 旅系テスラー / テスラ旅 (@cutmail) July 23, 2024

Ankerから天才的なケーブル発売されたので早速ポチった pic.twitter.com/PyBj1SWh3D

— cutmail 旅系テスラー / テスラ旅 (@cutmail) July 23, 2024

家のエアコン急に落ちてきてぶっ壊れたんだがwwwwwwwwww pic.twitter.com/Jsa0Rd31uR

— ガイル@デュエマと東方が大好きな人 (@gairu1247) July 23, 2024

昔々、日本にショウジョウバエの変異株コレクションがあったが、教授の定年退官ですべて廃棄され、アメリカに遅れを取ることになった。今はNatinonal BioResourceが保管してくれるが、これも5年か6年のプロジェクト予算で更新時期は戦々恐々。僕の分裂酵母3万株保管してもらってる。生き延びてくれ

— はじめまして 平岡です (@HiraokaYasushi) July 23, 2024

PCが起動できず絶望を感じていたが、まさかのシリアルATAケーブルが物理的に破損していた。

— TANAKA U ゲーム系フリーランス (@TANAKA_U) July 22, 2024

「全ケーブルの挿し直し」という伝統儀式中に発見できた。意味あんのかと思いつつもやっていたが、今回は点検として機能したね。 pic.twitter.com/FTWG6QlDpY

学生が来ると「上手い執刀医ほど、手術が簡単に見える」がお決まりフレーズの部長に、学生が開口一番「めちゃくちゃ難しそうな手術見せてもらって感動しました!!」と元気よく感想を述べて実習ふり返りが一瞬で終了していた。

— せいけ医 (@seikeigekadr) July 22, 2024

ドナー候補者に選ばれたと連絡があったので、医療関係者の端くれとして志願したいとすぐに母に相談をしたら祖母と共に「まだ結婚もしていない子供もこれから産まなきゃいけないのに人が他人のために身体に穴を開けるなんて」と断固反対され、どん底。 pic.twitter.com/0s3XYDZpyo

— 片隅 (@BuriedMary) July 22, 2024

奈良県と同県立大学は22日、主に県内で採取され、寄贈を受けた約1万点の植物標本を昨年10月に誤って廃棄したと明らかにした。

研究者らでつくる「奈良植物研究会」によると、今は県内で絶滅したとされる種も含まれていたという。 <中略>

尾久土(おきゅうど)正己学長は、担当者は古新聞に植物が挟まっていると認識していたが、価値がわからなかったと説明した。

全文はこちら

https://news.livedoor.com/article/detail/26840051/

試しにスイッチ入れてみたら普通に動き出して「なんでだよ」と思ったら出荷状態から入れっぱなしと思しきナショナルネオが出てきて戦慄した なんで30年近く経って液漏れ1つしないんだよ…… https://t.co/VYsjzyBC8I pic.twitter.com/Txfh94dgLn

— 名誉会長 (@773B_JL408) July 21, 2024

某日系メーカーも中国では一級品は出来てないですね。タイでは出来てますが。

— うぐうずてうすいめでいー (@ugusuteus) July 21, 2024

ベアリングではないですが、某日本メーカーが韓国の工場で作ったというリニアガイドを取り寄せた事があります。

— うぃっちわっち(丁稚) (@Witchwatch99) July 21, 2024

国産品だと納期数ヶ月だけど韓国製なら即納だという事で。

もうね、レールに目視出来るモアレが出てて、5mmピッチで0.03mmくらいの波打ってて、コレ製品で出すか?ってビックリしました。

西川口で爆発が😇

— 内山 えみ🐾 (@emi_0613) July 18, 2024

ミサイルが降ってきたかのような爆発音と家の揺れ

歩道橋のアクリルが穴だらけ

この穴から見える右のお部屋が爆発したみたい pic.twitter.com/3i3PY0ha0y

18日夜、埼玉県川口市のマンションの1室で爆発があり、警察や消防によりますと3人がけがをしましたが、全員意識はあり、いずれも命に別状はないということです。警察と消防が詳しい原因を調べています。

全文はこちら

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240718/k10014515801000.html

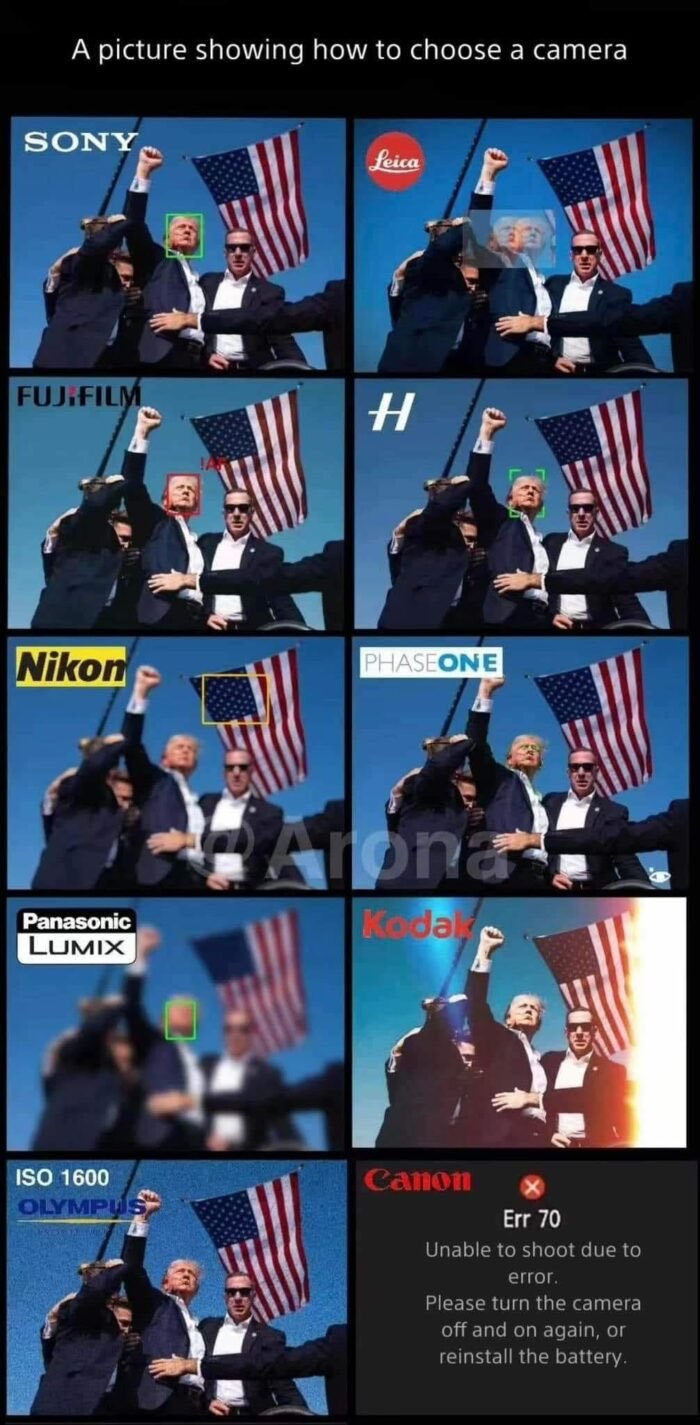

また各社比較で新しい画像出てきたぞ

— 📸ユーイェーガー🌱α1動体撮影する人 (@you78916221) July 16, 2024

日本以外も入ってる…Canonの扱いww pic.twitter.com/BVDqDuDyoT

東京大学の名誉教授で「魚の体の中のことには誰よりも詳しいと自負」しているという鈴木譲さん。「問題なのは有機結合型のトリチウム。海洋生態系の中でどういう動きをするか誰にもわからない」 pic.twitter.com/VRZb8AvnQd

— FoE Japan (@FoEJapan) July 15, 2024

ミヤネ屋に出てるこいつ大丈夫?米国の射撃訓練にも参加したことあるって言ってるけど

— 団長 チンフルエンサー 人の不幸はマヌカハニー🍯 (@daimon_hentai) July 15, 2024

私の耳ほどもある弾丸がものすごい勢いで飛んでくるんですよ!この大きさですよ!

って言ってたけど、飛ぶのは先端の部分だけじゃないの?

え?薬莢も飛ぶの?漫画かよ pic.twitter.com/KhGibIYIJ3

ユニクロ系ショップの自動会計機。

— MW岩井 (@mwiwai) July 15, 2024

「なんでここに入れると計算されるの?」という小学生男児の疑問に、「うるさい。金を払ってるんだから黙ってろ」と怒鳴る母親。

近くにいた父親も「うるさいとゲンコツだぞ」と警告。

彼の、理系への興味が絶たれないことを祈るばかり。

僕がRFIDのことを教えたい pic.twitter.com/cOj9PbrA9R

😂😂😂 pic.twitter.com/dXfAvnmgPj

— 不安鹿 (@CervoAnsioso) July 14, 2024

— Z8iX03NH (@Darkness8298) July 15, 2024