彼氏の家に行ってびっくりしたのが普段ガスの元栓閉めないらしいw 長期間家を空けるときはさすがに閉めるみたいだけどね。危ないよ?って伝えたら、ガス漏れするわけじゃないしめんどくさい、みたいな。こういうちょっとした生活習慣や価値観の違いってどんどん出てくるんだろうなぁ

— さり🌸 (@sarychan9119) March 16, 2024

彼氏の家に行ってびっくりしたのが普段ガスの元栓閉めないらしいw 長期間家を空けるときはさすがに閉めるみたいだけどね。危ないよ?って伝えたら、ガス漏れするわけじゃないしめんどくさい、みたいな。こういうちょっとした生活習慣や価値観の違いってどんどん出てくるんだろうなぁ

— さり🌸 (@sarychan9119) March 16, 2024

中国のNIOというメーカーの高級車、ボンネット上にグラスタワーを載せてベンツの史上最高峰モデルのマイバッハとバトル😲

— cool cars (@coolcars_kirei) March 16, 2024

結果、中国車の方が圧倒的な性能に👏pic.twitter.com/KpHtseYkYp

アイリスオーヤマの家電はヤバい!

— マオ (@masa_sei_good) March 16, 2024

届いた冷凍庫の天板が歪んでて扉が開いてるエラーで使えず、それ連絡しても交換をしてくれなくて仕方なく販売店が交換対応

↓

そして届いた交換品がこの爆音wwww pic.twitter.com/5rZhflpvKn

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1768860619447611392/pu/vid/avc1/720×1280/6C5P-821Z8XvZndr.mp4

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1768860619477053440/pu/vid/avc1/720×960/_XD_xkYHasQ8zWrt.mp4

【重要】医師15年目ですが、風邪を引いて体調が悪い時に「栄養のあるものを食べて体力を回復させよう」というのは間違いです。風邪を引いたら、一番エネルギーを使ってほしいのは「免疫」です。でも、胃に食べ物が入っていると、体は「消化」を優先してしまいます。そのため脳が食欲を抑えます。でも、

— ゆっきー@薬を出さない女医ママ (@dryukky2) March 14, 2024

感染症を勉強している医師生活41年の臨床免除研究者です。素人質問で恐縮ですが、文献的根拠をお示し下さい。ご自身のご経験でしたら具体的な症例数と、何をもって免疫のパラメータとされるかお教え頂ければ幸いです。 https://t.co/hCkBfKK882

— 早川 智@コロナウイルス対策には正しい情報を! (@francescodamil6) March 15, 2024

誤字修正 臨床免除→臨床免疫

— 早川 智@コロナウイルス対策には正しい情報を! (@francescodamil6) March 15, 2024

これは有名なEVバスの失敗例。有名工業デザイナーの水戸岡氏がデザイン、韓国ファイバー社の車体、東レの炭素繊維製の超軽量ボディ、三菱のリチウム電池を組み合わせたら約1億円の超高価なバスになったけど故障が多発。取り敢えず有名どころを組み合わせだけでは上手くいかないと言う良い例だと思う。 pic.twitter.com/UBzS3vQkpO

— 商用車メーカーの中の人 (@trucknakanohito) March 15, 2024

電気自動車市場が停滞すると、乱立していた新興電気自動車スタートアップの「玉石選び」が始まった。「電気自動車」というレッテルさえ貼れば桁外れの投資を誘致した数年前と状況が一変した。

13日(現地時間)、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は、米電気自動車のスタートアップ「フィスカー」が破産する可能性が高くなったと報じた。フィスカーの株価は2020年の上場以降、97%も暴落した状況だ。フィスカーはアストンマーティン・BMWなどのスポーツカーをデザインしたヘンリック・フィスカーが設立した。わずか数年前までは、フィスカーの高性能電気スポーツカー「カルマ」は、俳優レオナルド・ディカプリオ、歌手ジャスティン・ビーバーなどの有名人に選ばれて話題を集めた。

「ベトナムのテスラ」と呼ばれ、ナスダックに上場された「ビンファスト」も昨年10-12月期の純損失6億5010万ドルに達した。ベトナム国民電気自動車企業に成長したが、電気自動車の需要減少とともに値下げ戦争まで激しくなり、昨年の販売台数(3万4855台)も低迷した。目標値の5万台にはるかに及ばない数値だ。このため、昨年8月の上場の際、バブルに乗って1株当たり70ドル(約1万400円)付近まで値上がりした株価も同日基準で4.98ドルまで急落した。

「テスラ後発隊」の中で最も技術力でリードしているという評価を得ている「リビアン」の状況も変わらない。リビアンは今年の生産目標を従来の8万台から5万7000台に下方修正した。昨年10-12月期の純損失は15億ドルに達した。実績発表の時は費用縮小プログラムの一環として1万4000人の職員の内10%を解雇すると明らかにしたりもした。

業界では、電気自動車の成長の勢いが鈍化し、バブルは減り、優良技術を持つ企業だけがろ過されるだろうという見方が多い。ブルームバーグ傘下のエネルギー調査機関BNEFによると、グローバル電気自動車の販売成長率は2021年103%、2022年61%、昨年33%に下がった。BNEFは今年は21%の成長にとどまるとみている。

実際、電気自動車の普及が早かった中国は、すでに厳しい構造調整を経験した。ブルームバーグは、2019年に500社を超えた中国の電気自動車メーカーが昨年基準で100社に減ったと紹介した。中国だけの現象ではない。WSJが2020年から2022年まで米国証券市場に上場した電気自動車関連スタートアップ43社を自主調査した結果、18社以上が流動性危機に直面すると見通した。

自動車業界関係者は「電気自動車のスタートアップが既存の完成車メーカーより電気自動車の需要変化にさらに致命傷を負う」とし「電気自動車の販売が不振な時期を克服する内燃機関やハイブリッドのような代案がないため」と説明した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f5df0398bc17df3605f5ae19c98b8a6870e90fa3

2024年03月12日、アメリカ合衆国の『IIHS』(The Insurance Institute for Highway Safetyの略:高速道路安全保険協会)は、現在の自動車に装備されている「ドライバー支援システム」のテスト結果を公表しました。

14のシステムをテストしたのですが、ただ一つ日本『TOYOTA(トヨタ)』の『Lexus Teammate with Advanced Drive』(2022-2024のLEXUS LSが搭載)だけが「許容できる」システムと評価されました。

まず『IIHS』のレーティングの見方をご覧ください。以下になります。

https://money1.jp/wp-content/uploads/2024/03/sozai_4091_img.jpg

G:Good(良好)

A:Acceptable(許容できる)

M:Marginal(最低限)

P:Poor(貧弱)

⇒参照・引用元:『IIHS』公式サイト「Safeguards For Partial Driving AutomationTest Protocol and Rating Guidelines version 1」<中略>

上掲のとおり、総合評価で唯一許容できるとされたのは、「LEXUS LS」(2022~2024年)が搭載している『Lexus Teammate with Advanced Drive』だけで、『GM』と『NISSAN(日産)』の2つのシステムは「最低限」とされ、他の11個は全て「貧弱」とレーティングされました。

韓国の高級車ブランド「Genesis(ジェネシス)」の2つのシステムも「貧弱」となりました。

本件は韓国メディアも報じていますが、「テスラのシステムは貧弱だねえ」などは書くのですが、自国産のシステムの大事な指摘については報じていません。

全文はこちら

https://money1.jp/archives/123792

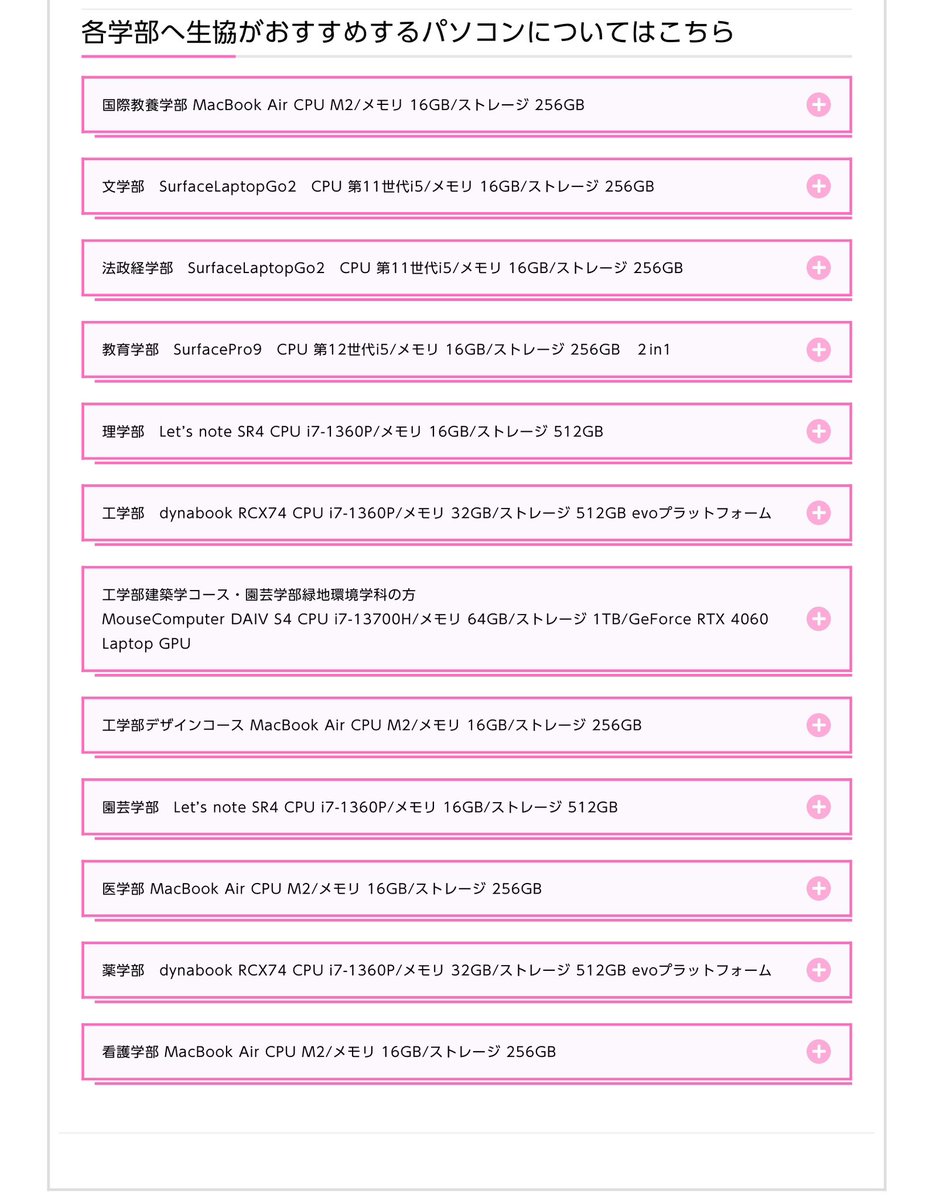

毎年新入生におすすめのパソコンが話題だけど、千葉大学の生協でおすすめのパソコンが学部ごとにチューニングされてて大笑いしてる。https://t.co/DFyOmCjZAo pic.twitter.com/eGGG9WaMvu

— ナカムラ (@nacamula) March 15, 2024

きょうマクドナルド行ったら、システム障害起きたばかりで、現金のみの支払いだったんだけど、あらゆる機能停止してて、手書きで注文まとめて、電卓でお会計して、店員さん同士コミュニケーションとって口頭でオーダー通してて対応凄かったわ、令和のサマーウォーズって感じ pic.twitter.com/utxSMrCyzl

— ツヨイ🥩🥩🥩 #2024yms (@BIGBIGBIGLOVEEE) March 15, 2024

「衝撃です。」油性ペンでトイレの便器に書いて、弱アルカリを吹きかけてどれだけ落ちるのか?の比較動画の検証動画になります。

— かわちゃん@エアコン人間 (@kawaken1985) March 14, 2024

TOTO 「セフィオンテクト」

リクシル「アクアセラミック」

Panasonic「有機ガラス系新素材」

ちなみに有機ガラス新素材に油性ペンは、まったく落ちないので辞めましょう。 pic.twitter.com/BzUtAJQCe8

恒星間空間を飛行する探査機「ボイジャー1号」に地球から交信を試みたところ、期待の持てる反応が返ってきたことが分かった。技術チームは数カ月前から続く老朽化したボイジャー1号の通信障害を修復したい考えだ。

ボイジャー1号は1977年に打ち上げられ、現在はボイジャー2号とともに太陽系の果ての未知の宇宙空間を飛行中。

ボイジャー1号は今でも地球の管制チームに無線信号を送り続けているものの、11月以降はこの信号に利用可能なデータが含まれていない状態だった。これはボイジャー1号に搭載されたコンピューター3台の一つに問題があることを示している。

だが最近送信されてきた新たな信号を見ると、ボイジャー1号の状態を理解しようとするNASAミッションチームの試みに一定の進展があったのかもしれない。ボイジャー1号は現時点で地球から最も遠い位置にいる宇宙探査機で、その距離は約240億キロに上る。

一方、ボイジャー2号は地球から203億キロ以上の距離まで飛行した。両機とも恒星間空間を飛行中で、太陽の磁場や粒子が届くヘリオスフィア(太陽圏)のさらに外で運用中の宇宙探査機はこの2機のみだ。

ボイジャー1号、2号の当初の設計寿命は5年だったが、現在では歴史上最も長く運用されている宇宙探査機となっている。木星、土星、天王星、海王星のフライバイ(近傍通過)を行うという当初の目標を数十年前に達成した後も、太陽系やその外の領域についてさらなる知見を提供している。

ただ、老朽化が進むにつれ、両機とも課題に直面しているのが現状だ。

老朽化したボイジャー1号から驚きの応答、通信障害の復旧に期待

https://www.cnn.co.jp/fringe/35216576.html

IIMS2024(インドネシア国際モーターショー2024)会場内には、四輪車のほか二輪車、そして用品関係の出展ブースも設けられている。そんな会場内にあった某用品ブースに置かれた中国ウーリン(上海通用五菱汽車)のエアEVのドア部分に「日本のテクノロジー」と書かれているのを発見した。「ウーリンを日系ブランドメーカーと勘違いしているのか?」といった疑問も沸いたので、同行者にブースにいたインドネシア人にその理由を聞いてもらうと「ワイパーブレードが日本製となっている」という説明であった。

インドネシア以外でも、東南アジアの国々の量販店のカー用品コーナーを訪れれば、驚くほど日本メーカー製のカー用品が溢れている。自動車そのものだけではなく、カー用品においても、日本メーカーのものは品質やきめ細かいラインアップなどもあり、東南アジア各国では人気が高いようである。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f4e75b305bab164a59708756319e6147e9107ac2

巨大ヒツジ、違法にクローン作製か 狩猟愛好家向け、米国で高額取引

米国の牧場経営者が、中央アジアのキルギスから違法に輸入した希少な野生動物の細胞を使って、米国の狩猟愛好者向けに「巨大な雑種のヒツジ」を人工繁殖していた。

AP通信が13日に報じた。南部テキサス州にある私営の狩猟施設に売るためで、1頭1万ドル(約147万円)での取引に合意したケースもあった。<中略>

男性は少なくとも5人と共謀し、2013年から1年間にわたって人工交配を行っていたという。人工的につくりだした雑種のヒツジを狩猟愛好家向けの施設に売ることで、「高額の代金獲得」を狙っていたとされる。

男性らは、キルギスに生息するアルガリ(野生のヒツジ)の細胞を現地のハンターから入手し、クローン胚(はい)を作製した。さらにそれを雌のヒツジに移植して、クローンをつくった。その後、「モンタナの山の王」と名付けたこのクローンの精液を用いて別の雌を妊娠させ、狩猟愛好家の好みに合う大型の雑種をつくったとされる。

全文はこちら

https://news.livedoor.com/article/detail/26045311/

この映像が良く撮れていて、1段目と2段目、3段目の自爆用の火薬がそれぞれ火を噴いているのがわかります

— 東山正宜 おうちで星空でも見ようよ ☄ (@itaimecom) March 13, 2024

つまり、どうにも打ち上げから指令破壊まで、すべてきちんと進んだように見えます

ロケット「カイロス」打ち上げ直後に爆発 「飛行中断措置行われた」:朝日新聞 https://t.co/EjbO7CGGSA pic.twitter.com/yFL4iLgOSS

つくばの病院は上級者向けか???

— PJラボ@放電屋( ੭ ・ᴗ・ )੭⚡️ (@pcjpnet) March 13, 2024

「殺してくれ〜!」って叫んでる人が居たり、ブルースクリーンで患者呼び出したりする pic.twitter.com/xDJAOu0IFl

流石に、SLAPP訴訟になりかねないのでは…欧米で健康被害を訴えて訴訟になって被害者勝訴や被害者側の勝利的和解で決着してるものが多々あり、当時生産してたモンサント社の倒産へと繋ったくらいですし。グリホサートとニコチノイド系の農薬に問題が多々あるのは日本以外ではほぼ常識化してるのでは。 https://t.co/aK28O2G96f

— 愚民Artane.🦀サルに、謝れ。🇷🇺☭🇺🇦@Fランωツイッタラー/コロナは風邪じゃない (@Artanejp) March 13, 2024

日産化学の対応についてはこちら

https://you1news.com/archives/106250.html

カイロスロケット初号機の打上げ失敗。旧浦神小学校から。四角いのは衛星ですかね。(2024/03/13) pic.twitter.com/5WhyqUGfn1

— 柴田孔明 (@koumeiShibata) March 13, 2024

» アラスカ航空機事故でボーイング社監査 不合格多数(テレビ朝日系(ANN)) – Yahoo!ニュース https://t.co/bL834nksjX

— yuki476 (@yuki476) March 13, 2024

> ドアの密閉具合を確認するのにホテルのカードキーを使ったり、潤滑油の代わりに食器用洗剤を使うなど

バカヤロウwwwwwww

予想を数段超えてヤバかった…

ニューヨーク・タイムズによりますと、ボーイング社は89項目中33項目で不合格、ボーイング機の胴体を製造するスピリット・エアロシステムズ社は、13項目中7項目で不合格となりました。

スピリット社の整備士が、ドアの密閉具合を確認するのにホテルのカードキーを使ったり、潤滑油の代わりに食器用洗剤を使うなど、ずさんな管理の実態が浮かび上がっています。

全文はこちら

https://news.yahoo.co.jp/articles/78c9a5108318b7e7432efae9e142e4999f0e5608

2024年3月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国政府は全固体電池、リチウムメタル電池、リチウム硫黄電池など次世代バッテリー技術開発に今後5年間で1172億ウォン(約132億円)を支援することを決めた。2028年の開発を目標とする。

また、韓国のバッテリー企業3社(LGエナジーソリューション、サムスンSDI、SKオン)も今年、次世代バッテリー設備と研究開発に9兆ウォン以上を投入する計画だという。このうち設備への投資が7兆1000億ウォンに達すると伝えられている。

次世代バッテリーの中でも最も関心を集めているのが全固体電池だという。液体の電解質を固体にしたもので、エネルギー密度が高く火災のリスクは低い「夢のバッテリー」と呼ばれている。韓国政府は来月にも次世代バッテリー技術開発課題を発表し、下半期から本格的な事業に入るとしている。

全文はこちら

https://www.recordchina.co.jp/b930065-s39-c20-d0195.html

~お知らせ~

— 【公式】ラウンドアップマックスロード製品の安全性 (@nissanchem_rup) March 13, 2024

当社および当社製品に対する誹謗中傷、根拠のない誤った情報の流布をX上の投稿で確認したため、発信者情報開示請求をはじめとする法的手段を含めた検討を開始しました。

適宜、弁護士とも相談しながら対応して参ります。

上記のような行為は直ちにお止め頂けますよう、お願い致します。