「上手い執刀医ほど手術が簡単に見える」が口癖だった部長、学生に「めちゃくちゃ難しそうな手術で感動しました」と言われてしまい……

学生が来ると「上手い執刀医ほど、手術が簡単に見える」がお決まりフレーズの部長に、学生が開口一番「めちゃくちゃ難しそうな手術見せてもらって感動しました!!」と元気よく感想を述べて実習ふり返りが一瞬で終了していた。

— せいけ医 (@seikeigekadr) July 22, 2024

化石燃料なしで大西洋横断を試みた冒険者夫婦、自慢の太陽光ヨットは長距離航海に耐えきれず……

大西洋横断目指した夫婦、救難艇の中で遺体で発見 カナダ東部の島

ヨットでの大西洋横断を目指していた英国系カナダ人の夫婦が、カナダ東部沿岸の島で遺体で見つかった。

ブレット・クリベリーさん(70)と妻のサラ・パックウッドさん(60)は6月11日、 カナダ東部ノバスコシア州ハリファクスを出港し、約3200キロ離れたアゾレス諸島に向かったが、同18日に消息を絶ったとの通報が入っていた。<中略>

今回の航海は、「グリーンオデッセイ」と銘打った旅の一環で、化石燃料を燃やすことなく長距離航海が可能だということを示す狙いがあったという。

クリベリーさんが5月13日投稿の動画で説明したところによると、航海に使用するヨットには電力駆動システムが搭載されていた。充電は太陽光パネルで行う仕組みだったという。

全文はこちら

https://www.cnn.co.jp/world/35221813.html

ドナー候補者に選ばれた医療関係者、「志願したい」とすぐに家族と相談したら悲しいことに……

ドナー候補者に選ばれたと連絡があったので、医療関係者の端くれとして志願したいとすぐに母に相談をしたら祖母と共に「まだ結婚もしていない子供もこれから産まなきゃいけないのに人が他人のために身体に穴を開けるなんて」と断固反対され、どん底。 pic.twitter.com/0s3XYDZpyo

— 片隅 (@BuriedMary) July 22, 2024

県内絶滅種を含む「約1万点の植物標本」が誤廃棄されたと判明、再採取不可能な貴重な資料を多数含んでいる模様

奈良県と同県立大学は22日、主に県内で採取され、寄贈を受けた約1万点の植物標本を昨年10月に誤って廃棄したと明らかにした。

研究者らでつくる「奈良植物研究会」によると、今は県内で絶滅したとされる種も含まれていたという。 <中略>

尾久土(おきゅうど)正己学長は、担当者は古新聞に植物が挟まっていると認識していたが、価値がわからなかったと説明した。

全文はこちら

https://news.livedoor.com/article/detail/26840051/

30年前の日本製電池の超絶的な耐久性にユーザーが仰天、出荷状態から入れっぱなしと思しきナショナルネオが……

試しにスイッチ入れてみたら普通に動き出して「なんでだよ」と思ったら出荷状態から入れっぱなしと思しきナショナルネオが出てきて戦慄した なんで30年近く経って液漏れ1つしないんだよ…… https://t.co/VYsjzyBC8I pic.twitter.com/Txfh94dgLn

— 名誉会長 (@773B_JL408) July 21, 2024

日系メーカーが韓国で生産したリニアガイド、国産品だと納期数ヶ月だけど韓国製なら即納なので取り寄せたら……

某日系メーカーも中国では一級品は出来てないですね。タイでは出来てますが。

— うぐうずてうすいめでいー (@ugusuteus) July 21, 2024

ベアリングではないですが、某日本メーカーが韓国の工場で作ったというリニアガイドを取り寄せた事があります。

— うぃっちわっち(丁稚) (@Witchwatch99) July 21, 2024

国産品だと納期数ヶ月だけど韓国製なら即納だという事で。

もうね、レールに目視出来るモアレが出てて、5mmピッチで0.03mmくらいの波打ってて、コレ製品で出すか?ってビックリしました。

西川口のマンション爆発、向かい側の歩道橋がズタズタに破壊されて「なにがあったの!?」と目撃者絶句

西川口で爆発が😇

— 内山 えみ🐾 (@emi_0613) July 18, 2024

ミサイルが降ってきたかのような爆発音と家の揺れ

歩道橋のアクリルが穴だらけ

この穴から見える右のお部屋が爆発したみたい pic.twitter.com/3i3PY0ha0y

18日夜、埼玉県川口市のマンションの1室で爆発があり、警察や消防によりますと3人がけがをしましたが、全員意識はあり、いずれも命に別状はないということです。警察と消防が詳しい原因を調べています。

全文はこちら

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240718/k10014515801000.html

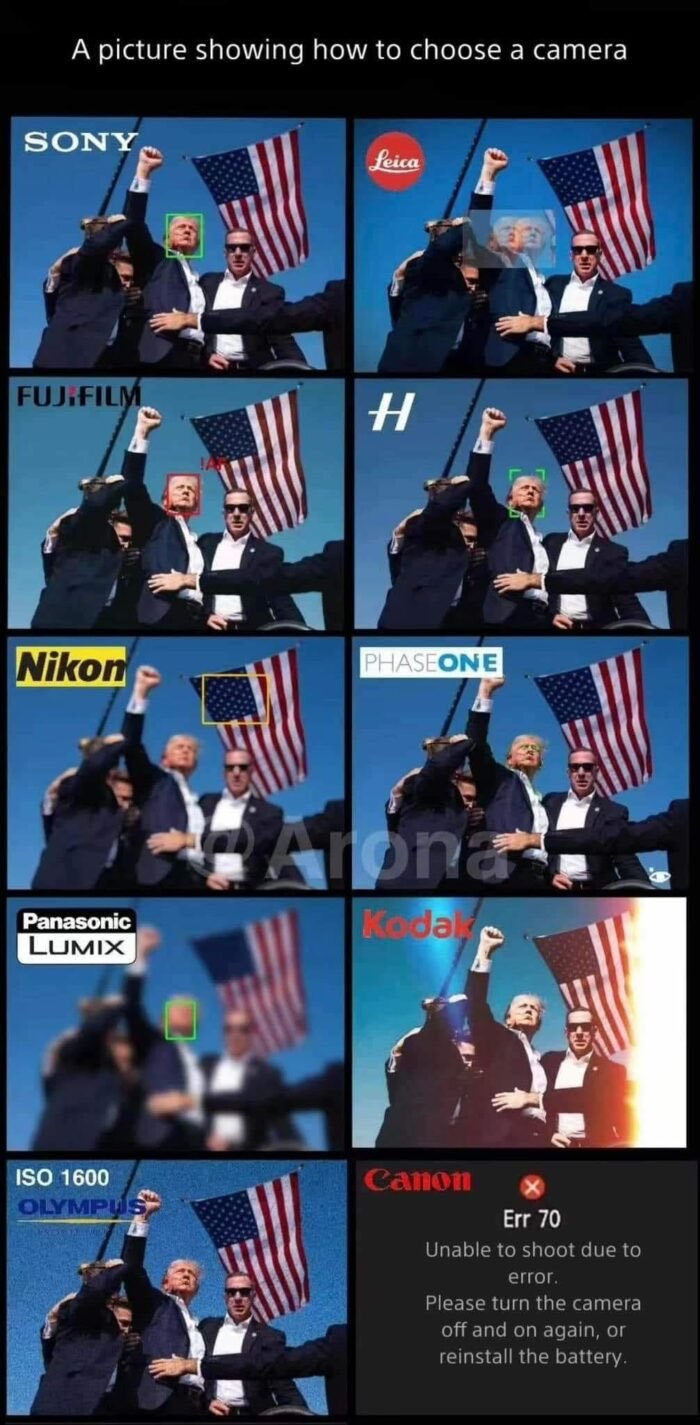

トランプ写真の「各社比較画像」がパワーアップして登場、作者はどんだけCanonに恨みがあるんや!

また各社比較で新しい画像出てきたぞ

— 📸ユーイェーガー🌱α1動体撮影する人 (@you78916221) July 16, 2024

日本以外も入ってる…Canonの扱いww pic.twitter.com/BVDqDuDyoT

国際環境NGOに紹介された東大の名誉教授、「魚の体の中のことには誰よりも詳しい」と自負するも……

東京大学の名誉教授で「魚の体の中のことには誰よりも詳しいと自負」しているという鈴木譲さん。「問題なのは有機結合型のトリチウム。海洋生態系の中でどういう動きをするか誰にもわからない」 pic.twitter.com/VRZb8AvnQd

— FoE Japan (@FoEJapan) July 15, 2024

トランプ銃撃を解説した「ミヤネ屋」の解説員、『とんでもない無知』を露呈して視聴者が総ツッコミ

ミヤネ屋に出てるこいつ大丈夫?米国の射撃訓練にも参加したことあるって言ってるけど

— 団長 チンフルエンサー 人の不幸はマヌカハニー🍯 (@daimon_hentai) July 15, 2024

私の耳ほどもある弾丸がものすごい勢いで飛んでくるんですよ!この大きさですよ!

って言ってたけど、飛ぶのは先端の部分だけじゃないの?

え?薬莢も飛ぶの?漫画かよ pic.twitter.com/KhGibIYIJ3

ユニクロのセルフレジで目撃された「子供の好奇心を削ぐ光景」、これが低学歴の親の子が低学歴になる構図か

ユニクロ系ショップの自動会計機。

— MW岩井 (@mwiwai) July 15, 2024

「なんでここに入れると計算されるの?」という小学生男児の疑問に、「うるさい。金を払ってるんだから黙ってろ」と怒鳴る母親。

近くにいた父親も「うるさいとゲンコツだぞ」と警告。

彼の、理系への興味が絶たれないことを祈るばかり。

僕がRFIDのことを教えたい pic.twitter.com/cOj9PbrA9R

米IT企業が日本産サーバーの切り捨てに走っている模様、既存製品の保守すらできなくなってる

米Broadcom(ブロードコム)がVMware製品のOEM(相手先ブランドによる生産)供給を終了したことに伴い、国産サーバーメーカーがVMware製品をバンドルした製品を販売できなくなったり、既存製品の保守を提供できなくなったりしていることが、日経クロステックの取材によって2024年7月16日までに分かった。メーカーやユーザー企業がブロードコムの動きに翻弄されている。

「富士通から購入した製品にもかかわらず、『当社では面倒を見られない』と言われ、一方的に保守打ち切りを告げられた」。

悲痛な声を寄せるのは、富士通製HCI(ハイパー・コンバージド・インフラストラクチャー)製品を長年使用するユーザー企業A社の担当者だ。同社は2024年4月、富士通からHCI製品の保守打ち切りについて通達があったという。

「VMware製品をサポートできなくなったため、保守の自動更新を停止したいという趣旨だった。当然あらがったが、『できない』の一点張りだった」(A社担当者)。A社は今も、保守切れの状態でのITインフラストラクチャー運用を余儀なくされている。

サーバーメーカーへのOEMライセンス提供を一斉廃止

富士通に何が起こっているのか。実はブロードコムが米VMware(ヴイエムウェア)を買収し、その後VMware製品のライセンス見直しに乗り出したことが大きく関係している。

ブロードコムは2024年1月までに、VMware製品のライセンス体系を大きく見直した。これまで単体で購入できた各種コンポーネントが今後はバンドルで販売されることとなり、これが多くの顧客にとって「値上げ」に相当するため注目された。ただ実は、値上げ以外に深刻で国内外のサーバーメーカーを苦しめているのがOEMライセンスの廃止問題だ。

従来、サーバーメーカーはヴイエムウェアから仮想化製品についてOEMライセンスの提供を受け、自社のハードウエアにVMware製品をバンドルして販売していた。代表格がサーバー、ストレージ、ネットワークという3種類のハードと仮想化ソフトを統合したHCIだ。ユーザー企業にとってHCIは、ハードとソフトが一体提供されるため短期導入が可能であったり、運用負荷を軽減できたりするといったメリットがあった。HCIはこれまでVMwareの普及に大きく貢献してきた製品だ。

ただ、ブロードコムがVMware製品ライセンスの見直しの一環でサーバーメーカーへのOEMライセンスの提供を一斉に廃止したため、ベンダー各社はvSphereなどをバンドルしたサーバーやHCIの販売も「一時」停止せざるを得なくなった。ここで「一時」としたのは、後にブロードコムが一部のサーバーメーカーに限り、OEM提供を再開すると発表したからだ。

全文はこちら

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02864/070900007/

銃撃されたトランプ氏を激写した写真、SNS上でコラ画像にされてしまい凄い事になっている模様

😂😂😂 pic.twitter.com/dXfAvnmgPj

— 不安鹿 (@CervoAnsioso) July 14, 2024

— Z8iX03NH (@Darkness8298) July 15, 2024

車の鍵が内に入ったまま息子が車に閉じ込められる悲劇、運転席に回っている3秒ほどの間に……

息子が車の中に炎天下の中閉じ込められました。車の鍵が中に入ったまま車が勝手に閉まりました。息子をまず乗せて、鍵の入ったカバンをのせてから運転席にまわっている3秒程度の間に閉まりました。JAFは到着まで20分かかるとのことで119にかけて救急隊を呼んで窓ガラスを割ってもらいました。 pic.twitter.com/dl4SKQPhBd

— めいあくと (@62momo_) July 14, 2024

綺麗なTwitterになると期待された「Threads」、長文に慣れていないインスタ民が本音を語りまくった結果……

スレッズ、心が綺麗なTwitterになるのかと思ったら140文字制限のない世界でネット慣れしてないインスタ民が「世の中に違和感。」みたいな長文を投稿する場になってるしアルゴでFF外の長文が殆どサジェストされて地獄さがTwitterを全然超越してきてる

— ぺこたぺちか (@PPechka) July 13, 2024

宿題の提出先の「z座標指定」を忘れていた高専教員、学生からアクロバティックすぎる宿題提出をされてしまい……

天井近くに宿題を提出してきた学生がいて「ふーん, おもしれー学生」状態

— Y. Kushima (@Y_KuShiMa) July 12, 2024

時間だけじゃなくて提出先のz座標指定しなかった自分が悪い pic.twitter.com/hBIh5oNh57