やっぱりEVは不便って認めちゃった系だ https://t.co/GPVvmClWmV

— ヌーニー (@hide8006) February 23, 2025

EVの充電は長距離の休憩やご飯食べている間に終わるので苦痛には感じませんって言っているのに、PHEV充電しているだけでイライラしているってことは充電に少なからずストレスが発生している証拠でしょう

— ヌーニー (@hide8006) February 23, 2025

やっぱりEVは不便って認めちゃった系だ https://t.co/GPVvmClWmV

— ヌーニー (@hide8006) February 23, 2025

EVの充電は長距離の休憩やご飯食べている間に終わるので苦痛には感じませんって言っているのに、PHEV充電しているだけでイライラしているってことは充電に少なからずストレスが発生している証拠でしょう

— ヌーニー (@hide8006) February 23, 2025

師長に「患者さんは汚くない!体液がつかないような処置に手袋は不要」って言われました

— 緑茶。 (@remifentanil82) February 23, 2025

基本的に患者さんに触れる時には手袋必要と言われてきたので、とまどっています

香川の病院でカテーテル挿入ミス、患者が死亡 血管突き破り心肺機能不全に

香川県坂出市立病院は20日、カテーテル(医療用の細い管)の挿入でミスがあり、患者が死亡したと発表した。

同病院によると、2023年6月、腎不全の持病があり、他の病院で透析治療を受けていた患者が新型コロナウイルスに感染し、坂出市立病院に入院した。

翌日、医師が首の静脈からカテーテルを胸付近まで挿入した際、誤って血管を突き破った。患者は出血で胸部に血液がたまり、心肺機能不全でその日に亡くなった。

全文はこちら

https://news.livedoor.com/article/detail/28211264/

これ新品のコンロ。赤火が出てしまっている。バーナなども問題がない。新品だからもうメーカー修理だそうかと考えた。ちょっとまてよ。僕はお客様に聞いた。→ pic.twitter.com/mx4D9dHruF

— てっちゃん工務店@すぐ来る便利屋 (@linknext0907) February 22, 2025

いつも使っているコンロの炎が急に赤くなり、鍋の底が黒ずんだ経験はありませんか?通常、コンロの正しい燃焼状態では炎は青色を呈し、赤い炎、いわゆる「赤火」は不完全燃焼が起きているサインです。多くの方は、赤火が不完全燃焼を示すことや、鍋底が黒くなる理由についてはご存知かもしれませんが、なぜそもそも赤火が発生するのか、その原因に疑問を感じることもあるでしょう。

実は、加湿器の使用が赤火の原因となる場合があります。なぜ加湿器が関係するのか不思議に思われるかもしれませんが、水道水に含まれるアルカリ性の物質や微量の金属が、炎と反応することで赤い火を引き起こすことがあるのです。特に冬場の乾燥した時期には、加湿器が原因とされるケースが多く、窓を開けるなどの換気を行い、炎の色が正常な青に戻れば、加湿器が原因だったと特定することができます。また、過去にはアロマミストや噴射式の殺虫剤を使用した際にも同様の現象が報告されたため、これらの製品にも注意が必要です。

https://shiraishi-okinawa.jp/blog/gas/post-22224/

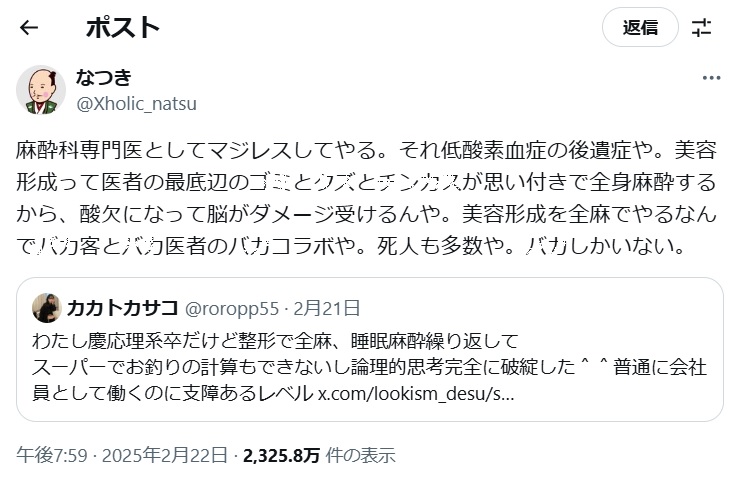

静脈麻酔なら安全?

— なつき (@Xholic_natsu) February 23, 2025

胃カメラの鎮静は?

歯科医の笑気は?

産科の中絶の麻酔は?

↓

全て同じリスクがあります。

深酒してひどいイビキかいてるのを想像して下さい。「舌根沈下」と言って呼吸の通り道が塞がりかけます。肝心な検査や処置をする医者が、酸素飽和度計ばかり見ると思いますか?

(…聞こえますか… …聞こえますか… いま… あなたの心に…直接…語りかけています… 水虫の相談で皮膚科にかかる前に市販の水虫薬を塗るのは… …今すぐやめてください… 検査しても水虫菌が見えなくなり… 正確な診断ができません…塗るのは…やめて……)

— ぴるつ|皮膚科医|開業医Lv.1 (@dermabito) February 22, 2025

なんかCAR-Tが注目されてるけど、CAR-Tの研究に関わっている身としては、せめて国からは敵視じゃなくて応援してほしかったな。

— ぽす毒☠️ (@vetpostdoc) February 23, 2025

衆院予算委 石破首相 高額療養費の負担上限引き上げ理解求める

国会では衆議院予算委員会で集中審議が行われ、立憲民主党は、医療費が高額になった患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」の負担上限額の引き上げをめぐり、一部を修正するだけでは不十分だとして、全面的な凍結を改めて要求しました。

これに対し、石破総理大臣は患者に配慮しつつ、制度を持続させるためのギリギリの結論だと理解を求めました。

全文はこちら

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250221/k10014728981000.html

植物学の院生のポスター発表で「この変化は最近起こったと思われます」とか聞いたので「私の専門では最近というと五百年前くらいの印象ですが植物学ではいつごろですか」と尋ねたら「一千万年前くらいです(うろ覚え)」とのこと、隣の社会学の院生が「十年前とかじゃないんだ」と震えていてよかった。

— ごま (@g_z_m_z) February 22, 2025

昔、ミスが多くて叱責されがちだった子を引き取ってデータの入力などミスの多い定型作業をひたすらVBAで自動化したことがある。結果、ミス子さんの貢献が大変すばらしく全体のミスが劇的に減り作業時間も大幅に短縮した。あの叱責、何の意味があったんだろう…。

— にんげんちゃん🧠素朴の民 (@_ningenchang_) February 21, 2025

オプジーボは日本発の薬でがん治療に大きな貢献をもたらし、PD-1の研究がノーベル賞まで受賞したというのに、事あるごとに薬価を下げられ、首相に名指しされて悪者扱いされ、挙げ句の果てに湿布よりも優遇されないという数奇な運命を辿るとはね🥺

— へい🍑 (@HeiGPT) February 22, 2025

石破首相、がんや白血病の治療薬を「名指し」して医療費逼迫を強調 患者側から「薬を使う患者を傷つけた」の声

医療費の支払いを抑える「高額療養費制度」の利用者負担を引き上げる政府方針に関し、石破茂首相は21日の衆院予算委員会で、がん免疫治療薬「オプジーボ」や白血病などの点滴薬「キムリア」を例示して、高額な薬剤が医療財政を圧迫していると説明した。患者側から「これらの薬を使って治療せざるを得ない人たちを傷付けた」と問題視する声が上がった。

◆「せっかくだから申し上げておくが」「何とかしないと」

首相は、高額療養費の利用者負担引き上げと医療費の削減に関して「せっかくだから申し上げておくが、キ…

https://www.tokyo-np.co.jp/article/387363

日本には、発電タービンを回せない温度の低い源泉でも、沸点の低い媒体を利用することで発電できる「地熱バイナリー発電」がある。これを使えば費用は最初の掘削と設備のみで、あとは燃料費ゼロで半永久的に発電できる。こんなに素晴らしい技術があるのに、原発利権を守るために政府は推進しない。

— きっこ (@kikko_no_blog) February 20, 2025

バイナリー発電

地熱流体※1が150℃程度以下の中低温であれば、分離した蒸気では直接タービン※2を回すことができません。その場合、水より沸点が低い媒体(水とアンモニアの混合物等)と熱交換し、この媒体の蒸気でタービンを回す発電方法があり、バイナリー発電と呼ばれます。この発電方法は地熱発電の可能性を大きく拡げるもので、中小規模の発電所数が年々増加しています。

※1地熱流体

マグマによって熱せられ、高いエネルギーを得た高温・高圧の熱水、蒸気など のこと。

※2タービン

蒸気やガス等の流体を動翼に吹き付け、それによって羽根車を回転させることで動力を得る原動機。

温泉バイナリー発電

高温の温泉水が噴出する温泉地では、浴用に利用できない50℃以上の熱水は、冷まして使う必要があります。しかし、バイナリー発電を用いれば、高温温泉(70〜120℃)の熱水で発電した後、温度の低下した熱水を浴用に利用でき、一石二鳥です。新潟県十日町市の松之山温泉では温泉バイナリー発電の実証実験が行なわれました。また、福島市の土湯温泉では、400kW級の温泉バイナリー発電が2015年11月から運転を開始し、順調な発電を継続しています。

https://geothermal.jogmec.go.jp/information/geothermal/mechanism/type2.html

これおそらく日本の中小企業

— タンタンパパ (@tintinpapa1) February 21, 2025

日本ポリグル株式会社の小田会長が開発した

水質浄化剤「PGα21Ca」を使ってるんですよ

僅か1gで10Lの水を浄化する性能を有していて

バングラデシュ、タンザニア、ソマリア、

エチオピア、ブラジルなどで約280万人が

その水を飲んでいます👏😳pic.twitter.com/b4veDsh1Ua

凝集剤「PG/21Ca」

PGD21Caはポリグルタミン酸を主要な原料とし,安 全性と簡便性を両立したまったく新しい凝集剤です. 凝集剤とは,水の中に分散している懸濁物質の粒子同 士をくっつき合わせて大きな塊にする働きを持った薬剤 です.凝集剤は,水道水を供給する浄水場での浄水処理 や,工場排水の処理などに用いられています.

凝集剤には大きく分けて無機系凝集剤と高分子凝集剤 の2種類があります.無機系凝集剤は懸濁物質の粒子表面の負電荷を中和して反発力を取り除くことにより,凝 集させます.しかし生成するフロック(凝集物)が小さ いため,分離に長い時間がかかります.そこで高分子凝 集剤を添加すると,この小さなフロック同士がくっつき 合って大きくなります.排水処理の場合,しばしば無機 系凝集剤と高分子凝集剤が組み合わせて使用されます. これに対して浄水処理では多くの場合,無機系の一種で あるアルミ系凝集剤が用いられていて,高分子凝集剤の 普及は進んでいません.

PGD21Caには,無機系凝集剤の成分として主に天然 のカルシウム化合物が,高分子凝集剤の成分としてポリ J-グルタミン酸(以下J-PGA)が配合されています.天 然のカルシウム化合物を配合することで,既存の無機系 凝集剤であるアルミニウム化合物の比率を可能な限り低 く抑えています.

https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/8911/8911_project_bio.pdf

本日学校にて進路説明会を受けてきた。

— そらみたことか (@CQ0FOeUugxUacVi) February 21, 2025

一番の衝撃

「出願はほとんどオンラインです。紙の願書だった時代と違い、我々教師がチェックできません。やはり出願ミスが数件起こり、テストさえ受けれなかった場合もありました。ご家庭での責任になってしまいます。保護者の方々もよく注意してください。」

宇都宮市は通信大手KDDI、スタートアップ企業「wavelogy」(東京)と共同で、人工知能(AI)を活用して水道管の漏水箇所を誰でも正確に特定できる、新たなシステムの開発に乗り出す。従来は、調査員の経験に頼る部分が大きかった業務だが、大幅な効率化や人手不足の解消が期待できる。3者は28日に協定を締結し、2028年度の実用化を目指す。

新システムは、地上から専用機器で水道管内部の音を拾ってAIで解析し、漏水があると判断されると詳細な地点情報がウェブ上の地図に表示される仕組み。誰が使っても、1メートル四方という熟練調査員並みの精度で特定できるという。

近年は水道管の老朽化具合からAIが漏水リスクを判断したり、人工衛星から発する電磁波で、漏水の可能性がある箇所を抽出したりする手法を導入する自治体が増えている。同市も利用しているが、現在の技術では、半径100メートル範囲まで絞り込むのが限界で、最終的には調査員が路面に伝わる音を聴いて、特定する必要があった。

国土交通省によると、法定耐用年数の40年を超えた水道管の割合は2022年度、全国で過去最高の23・6%に達した。維持管理には人手が必要だが、同市の調査員はわずか10人で、7人が50~60歳代と高齢化も進む。同省の担当者は「現在の漏水調査には現場での経験値が必要。職員数が少ないと、技術の継承も難しい」と話す。

市は漏水履歴や漏水箇所から生じる異音のデータなどを提供、音の解析が専門のwavelogyが集音機器を提供したり、データをAIに学習させたりする。KDDIは調査地点からの通信などに協力する。今後、システムを全国に普及させることも目指す。

https://news.yahoo.co.jp/articles/b46fa4b763447a312c6efca61f4526c01ae6b577

お客様より

— Grande uomo®︎/ギターベースストラップ専門店 (@Grandeuomo2016) February 20, 2025

『お財布を洗濯しちゃいました、、もうどうにもならないですよね?』

とご連絡が。

一度見せてください!やれる事はやってみます。と送ってもらったこちら。

皆さんなら、ここまでなってしまったら諦めますか? pic.twitter.com/ONIz30RnU9

Grande uomo

大阪市の革製品専門店

ストラップのために開発したオリジナルレザーを使用し、究極のレザーストラップをすべてのミュージシャンへ。現場主義のプロミュージシャンからも高い信頼を得ているギターストラップです。

また、店舗ではギターストラップだけでなく、ハンドメイドの財布などの革製品をはじめ、倉敷市児島の国産ジーンズメーカー「graphzero」のデニムアイテムも多数取り扱っています。

https://grandeuomo.thebase.in/

ヒト特有の遺伝子を組み込んだマウスが、驚くほど複雑な鳴き声を発するようになった――。

アメリカのロックフェラー大学(RU)で行われた研究によって、脳内のRNA(遺伝子のメッセージ)」を“切り貼り”する働きをもつ遺伝子NOVA1という遺伝子をヒト型に改変したマウスで、周波数の変化や鳴き声のパターンが通常より多彩になる現象が確認されました。

わずか1か所のアミノ酸置換が神経回路やシナプス形成に影響し、“音声コミュニケーション”の複雑化をもたらしている可能性があります。

本研究ではまず、マウスのNOVA1遺伝子を最新のゲノム編集技術であるCRISPR/Cas9を使って改変し、ヒト特有のアミノ酸配列をもつ“ヒト型NOVA1”マウスを作製しました。

これにより、ネアンデルタール人などの古代型ヒトとは異なり、現生人類がもつ特徴的なNOVA1を再現したマウスが得られたわけです。

研究チームは、この“ヒト型NOVA1マウス”と通常の野生型マウスを比較し、脳の構造・神経活動・発声行動など多角的に調べました。

特に注目されたのが「鳴き声」の解析です。

解析の結果、“ヒト型NOVA1”マウスの鳴き声は、周波数の変動幅が大きかったり、持続時間に複雑な変化が入ったりといった特徴が見られました。

全文はこちら

https://news.livedoor.com/article/detail/28196231/

【悲報】隈研吾設計、鉄もダメ

— お侍さん (@ZanEngineer) February 20, 2025

木だけじゃないんかい。ここまでくるともうおもろいな。

>隈研吾氏設計の市庁舎に鉄さび 修繕費用は設計事務所など負担の方向 pic.twitter.com/lMHw0K5bpf

隈研吾氏設計の市庁舎に鉄さび 修繕費用は設計事務所など負担の方向

群馬県富岡市は19日、隈研吾氏設計による市庁舎の軒裏に、金具や鉄部にさびが発生し、塗装がはがれている状態が確認されたと発表した。軒裏に使われている合板に注入した不燃薬剤が塗料を溶解させ、鉄部を腐食させたと考えられるという。今後、修繕工事を実施する方針で、かかった費用は隈氏が主宰する設計事務所と施工業者が負担する方向で協議を進めている。

市によると、市庁舎の外装で使われている木材が腐食していると、SNSで指摘されたため、2024年11月に職員が状態を確認し、設計事務所と施工業者が状況を調査した。

市庁舎は隈研吾建築都市設計事務所(東京都)の設計監理によって、2018年に完成した。さびや塗装はがれが確認されたのは、行政棟、議会棟の避難経路となっている部分の軒裏で、不燃薬剤を注入した合板が使われている。薬剤の影響で金具がさびて膨張し、軒の水切りをふさいだため、雨水が屋根から軒裏に回って合板に雨染みが発生している。

全文はこちら

https://www.asahi.com/articles/AST2M3D1CT2MUHNB006M.html

マイナ保険証になって「いま出そうとしたお薬これお持ちのと同時に飲んじゃダメですね」が見つかり危うく副作用でヤバいことになるを水際で阻止してもらえたので感謝しかない、ありがたい

— ぱんかれ(pumpCurry)🎃🍛 (@pcb) February 20, 2025

マイナ保険証を利用すると自分の過去のお薬情報を確認できると聞いたけど、どうすればいいの?お薬手帳は不要になるの?

マイナ保険証を利用すると、過去1ヶ月~5年の間(※) に処方・調剤された分のお薬情報を、自身のマイナポータルや対応する電子版お薬手帳を通して確認できます。

※電子処方箋対応の医療機関・薬局では即時~5年の間の情報を確認可能。

なお、自身で購入されたOTC医薬品などはマイナポータルで確認できないため、お薬手帳での管理が有効です。

https://www.mhlw.go.jp/content/001230252.pdf

三重大学大学院などの共同研究チームは、ダウン症の原因となる染色体1本を除去できることがわかったと発表しました。

ダウン症は、正常の46本より1本多い47本の染色体を持つことなどが原因の染色体異常疾患で、今のところ細胞から染色体を除去する治療法は確立されていません。

三重大学大学院医学系研究科の橋詰令太郎医師らの共同研究チームは、ダウン症患者の皮膚の細胞から作ったiPS(アイ・ピー・エス)細胞で実験を重ね、染色体1本を切断することで除去できることがわかったと発表しました。

この方法での除去の成功率は最大で37.5パーセントで、研究チームはより成功率の高い除去方法を見つけた上での実用化を目指しています。

将来的には胎児の段階で原因となる染色体を除去することで、出生後に発症する知的障害などの障害の程度を抑えることを目指し、研究を進めるということです。

橋詰医師は「昨今の出生前診断にまつわる『生む・生まない』の議論に『治療する』という新しい選択肢を提示できれば」と話しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ef40bca000fdebe49e6060dc579d9b3e06ade50f

エネ基本計画の意見公募でAI利用、4000件弱投稿か

原発を最大限活用すると打ち出した政府のエネルギー基本計画のパブリックコメント(意見公募)を巡り、10件以上投稿した46人だけで計3940件の意見を寄せていたことが19日、経済産業省の調べで分かった。要旨を入力するだけで類似内容の文章をすぐに作成できる生成人工知能(AI)を活用したとみている。全意見の約1割に当たり、反原発の訴えが大半だった。

多様な意見を取り入れることが目的の意見公募で生成AIによる大量投稿が頻発すれば、本来は政策に反映されるべき意見が埋もれてしまう恐れがある。特定意見の総数が注目され、民意が偏っていると受け止められる可能性もある。

AIの普及前には同調者を募って同じような主張を寄せることがあった。政府は意見公募にAI使用を禁止しておらず、言論の自由の観点から同内容の大量投稿に問題はないとの見方もある。

経産省は、X(旧ツイッター)やLINE(ライン)で、生成AIを使ってパブコメ案を作成しているやりとりを確認。投稿数を増やすために複数人でシフトを組んでいる事例も見つけた。

同内容の複数投稿には「水素発電を推進 原子力発電反対」や「原発再稼働 新設には絶対反対です!!!」などがあった。大量投稿はほとんどが偽名で、「止めよ 原発」や「腐った 者達」といった同じ名前からされていた。1人の最大投稿数は457件だった。

経産省は昨年12月にエネルギー基本計画の改定素案を公表。約1カ月で集まった意見は4万1421件に上った。前回に比べ約7倍で、過去最多だった。

政府は2月18日、中長期的なエネルギー政策の骨格となるエネルギー基本計画を閣議決定。2011年の東京電力福島第1原発事故の反省から明記してきた「可能な限り原発依存度を低減する」との表現を削除し、原発回帰を鮮明にした。〔共同〕

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA19C490Z10C25A2000000/