京都御苑でドローンを飛ばしたバカ者がいたら…こうなる。

— Go to Kyoto & Nara (@GoToKyotoNara) November 23, 2024

京都府警の登場 pic.twitter.com/Mf3MwFmhAu

京都御苑でドローンを飛ばしたバカ者がいたら…こうなる。

— Go to Kyoto & Nara (@GoToKyotoNara) November 23, 2024

京都府警の登場 pic.twitter.com/Mf3MwFmhAu

これ、三菱UFJ銀行だったらかなりの確率で犯人です。警察も思考停止だったようだけど、これからちゃんと捜査しないとな! pic.twitter.com/ZHSSD06Oqy

— ぎんおう@元金融庁担当記者 (@kagachan777) November 23, 2024

気まずいすぎるよ展には、こんな気まずい体験があります pic.twitter.com/O6r6DvvVnz

— 明円卓(ミョウエンスグル) (@sugurumyoen) November 22, 2024

めっちゃいいこと言ってる2020年の石破さん

— ドンマイおじさん (@don_mai_don_mai) November 22, 2024

>(IR汚職について、)国民に向けて説明する場が裁判だけでいいはずはないので、国会審議を通じて明らかにしていかねばならない‼️

【米司法省】日本の国会議員5人に贈賄の疑いの中国籍を起訴 ← 5人の中に岩屋外務大臣 pic.twitter.com/fOt7yukUGv

岩屋外務大臣の500万円不記載問題 麻生派は入金出金共に議員別の銀行口座で管理しており、通帳データですべてわかる仕組みでした。300万円の内、一部だけを少額不記載は事務手続き上ありえないのです。意図的であるとしか思えない。他の麻生派議員には問題が出ていません。https://t.co/Gpl3HgeG2T

— 渡邉哲也 (@daitojimari) November 20, 2024

興味深いポストを見かけた。私は取材される側の仕事を長らくやってきたけどテレビ新聞の報道は公平じゃないよ。

— 牧慎一郎(前天王寺動物園長、今の仕事は公園関係) (@lggUNcIr05itpGP) November 19, 2024

ふと大昔の科技庁某課にいた頃の話を思い出した。某左派系テレビの報道番組から課長へのインタビュー依頼あり。カメラを向けられた課長に担当D(ディレクター)が質問するのだが、

↓ https://t.co/1BvX1hqpj9

逮捕されたのは秋元司議員だけですが、中国側は5人に渡したとしており、その中に岩屋外務大臣が含まれて居ます。さて、米国に逆らえませんね。◾️日本の国会議員にIRで贈賄の疑い 中国企業元CEO起訴 米司法省:朝日新聞デジタル https://t.co/xSZhBmDvap #

— 渡邉哲也 (@daitojimari) November 20, 2024

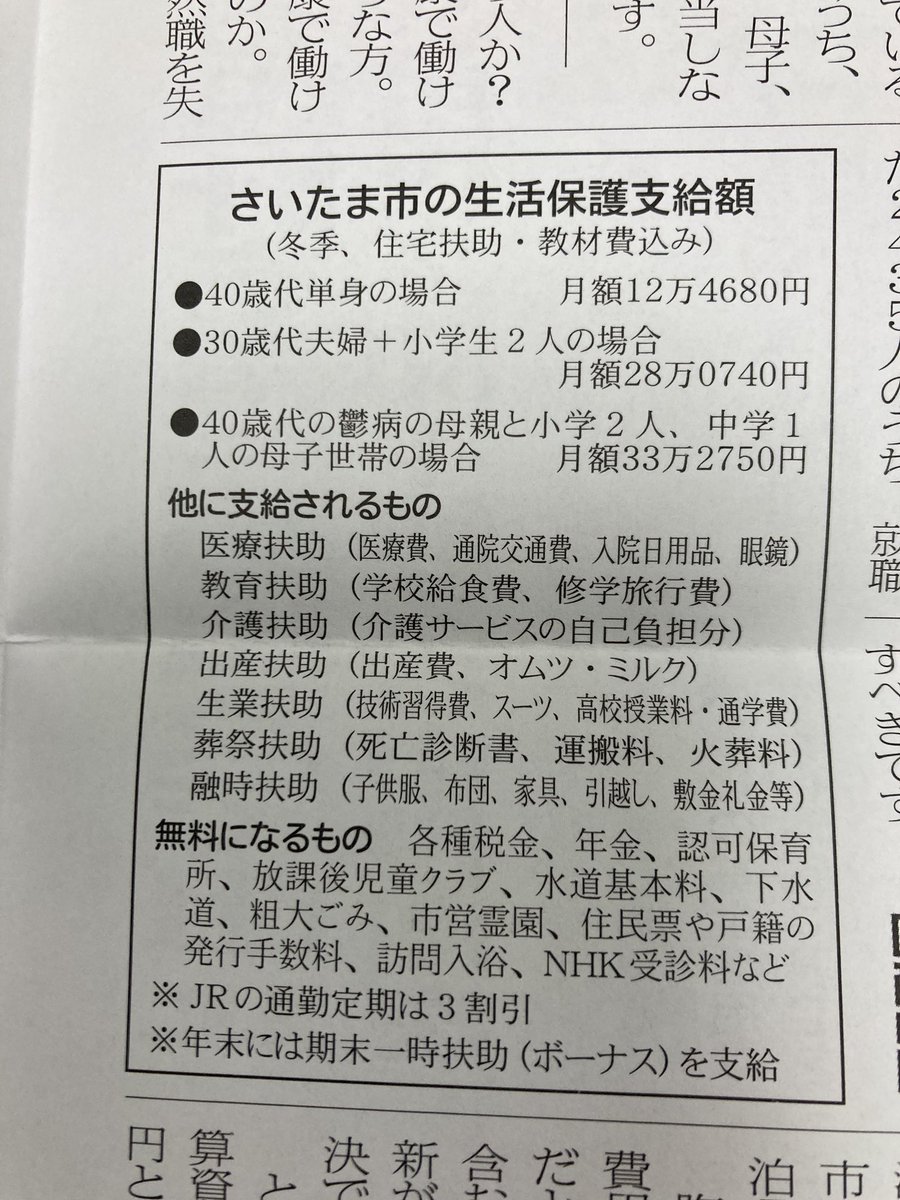

「黙っていたら私も死んでしまう」 生活保護受給者の悲痛な叫びhttps://t.co/ry1ckuTFHI

— 吉田一郎 (@no_saitama) November 21, 2024

死んでしまう額…? pic.twitter.com/5eTIBWG21M

とあるソコソコ大きい会議

— 配車係@楽して痩せたい (@Lg3Yh) November 19, 2024

市の部長級や県の担当課、市内関係団体、警察、鉄道、なんやかんやいるところで会長(副市長)よりライドシェアについて聞かれた

会「今あちこちでライドシェアが始まったが当市での必要性はどうか。タクシー会社として率直な意見を」

↓

【判明】埼玉・男子生徒死亡事故、車の鍵は車内に置きっぱなし「遊ぶために乗った」https://t.co/VySJLwX7EV

— ライブドアニュース (@livedoornews) November 19, 2024

車は無施錠で、鍵が車内に置かれた状態だったことがわかった。車はサッカー部所有のグラウンド整備用で、運転していた男子生徒は「過去にもグラウンドで運転した」などと話しているという。 pic.twitter.com/hWVxsM5YCt

経産省 2040年度に再エネを初めて最大電源とするシナリオ検討

新しいエネルギー基本計画の焦点となっている2040年度の電源構成について経済産業省は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを初めて最大の電源とするシナリオを示す方向で検討していることがわかりました。

ただ、将来が見通しづらいことも踏まえ、複数のシナリオを示すことを検討しています。

全文はこちら

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241118/k10014641711000.html

産科の緊急症例は、病院の中でもオペ室1つ空けてもらってたり、グレードAの帝王切開の際は何を置いてもオペ室と麻酔科に対応してもらったり、特別な医療体制を取ってもらっている。緊急事態でもオペ室の順番を待たされたら?すぐに輸血できなかったら?母児の健康を病院全体で守ってもらってるんよ。

— 宋美玄🐰子宮体がん検診は実は不要です (@mihyonsong) November 17, 2024

今日教育係から直接、「今後一切あなたに教えるつもりはない」って言われた。私がミスしたり、自分じゃない人に優先的に質問するのが耐えられないらしい…

— あんず@24卒 (@apricotaaa00) November 18, 2024

今日明日の内に私から教育係に「今後変わりますこれから教えて下さいお願いします」って言わないと、今後もう何も教えないって言われた。

10歳児童が運転する自転車と乗用車の衝突事故で、過失割合は自転車が100%-。修理費用を巡る訴訟で、こんな判決が下された。幼児からお年寄りまで、幅広い年齢層に利用される自転車だが、道路交通法上はれっきとした「車」。今月1日施行の改正法では16歳以上の違反運転に厳罰が科されるようになった。最も身近な交通手段ともいえる自転車の運転マナー向上につながるか。<中略>

児童側は判決を不服として控訴したが、大阪地裁で行われた控訴審でも「児童と男性の過失割合は100対0」と認定された。児童側は上告している。

全文はこちら

https://www.sankei.com/article/20241118-UJV4IHQD7NPUXCZG3Q4CIK7ZMY/

富士山登山鉄道、山梨知事が断念表明 地元の反対根強く

山梨県の長崎幸太郎知事は18日、事業化を検討してきた「富士山登山鉄道構想」を断念すると発表した。鉄道建設が自然環境の破壊につながると訴える地元自治体や住民の反対論を受け入れた。線路を敷設する方式に代わり、ゴムタイヤで走る新交通システムの導入を検討する。<中略>

LRTに代わる案としてゴムタイヤ式の路面電車の導入を想定する。中国の鉄道車両メーカー、中国中車がハルビン市などで実用化した交通システムを基にした案だという。12月の県議会で承認を得たうえで具体的な検討を始める方針だ。

全文はこちら

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC184KT0Y4A111C2000000/

税関が話題ということで、こんな思い出をひとつ。コピー品だと思って正直に申告した「偽ミッキー」。クオリティが低すぎて職員が爆笑し「これは大丈夫です」とお墨付きをいただいた。

— s’ (@sscrimess) November 16, 2024

「知財クリア」の偽ミッキー、もはや世界に一つだけのオリジナル…ミッキーとは何だったのかを考えさせられる存在。 pic.twitter.com/Pn1L1CbxvM

ドイツもいよいよ2024年選挙の国の仲間入りかと思いきや、投票用紙がないという斜め上の理由で選挙が出来ないかもしれないとのこと。https://t.co/0JrqjhWzu5

— Kazuto Suzuki (@KS_1013) November 12, 2024