駅トイレのホルダーで「感電」?謎ケーブルに憶測も 施設側は原因わからず苦慮

軽井沢駅(長野県軽井沢町)の洋式トイレで、ペーパーホルダーの蓋を持ち上げたら「感電」したと伝えるツイートが話題になっている。ホルダーから謎のケーブルが伸びている様子などが写真で確認でき、状況をめぐる憶測も出ている。

施設運営者は取材に、静電気が起きるという利用者の報告を受けて、「安全・安心して使用できるよう」対策を重ねている旨を話した。一方、運営側の調査では帯電を確認できなかったとも説明している。

取り換えられた後のペーパーホルダー(写真提供:一般社団法人 軽井沢町振興公社)

「大量に引き出すと静電気が発生する場合が」

トイレの利用者が2023年7月25日にツイートした現場写真をみると、ペーパーホルダーは金属製のようで、蓋が灰色のテープで覆われている。また、何かのケーブルがホルダーに伸びている状態だ。壁面には次のような注意書きも。

「トイレットペーパーは少量をゆっくり引き出してご使用ください。大量に引き出すと静電気が発生する場合がありますので、ご注意ください」

投稿では、蓋を持ち上げた際、静電気を超える程度に感電した旨が伝えられている。

ツイッターでは原因に関心が寄せられ、一部では、紙の消費を抑えたり盗難を防いだりする目的で電気が流れるのではとの憶測が出ている。危険ではないかと懸念するような反応もある。

張り紙があるのは、駅の北口側に繋がる軽井沢町都市施設「さわやかハット」3階の男性トイレだと分かった。

施設を管理運営する「一般社団法人 軽井沢町振興公社」の事務局長が27日、電気を意図的に流しているとの憶測に対して、「それは一切ありません」とJ-CASTニュースの取材に答えた。

「(施設としては)わざと盗難にあわないようにとかではなく、静電気が来ると報告があったなかで、電気が流れないように対策を取ったということになります」

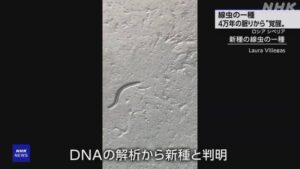

現在はプラスチック製ホルダーに取り換えた

写真のような対策は1週間ほど前から施していた、と事務局長は説明する。

発端としてまず、利用者から「静電気が起きる」というような報告が数件あった。指摘が上がったのは当該トイレのみだ。

調査のため業者を呼んだが、「実際調べた時には、電気が流れているのは確認できませんでした」。職員らが清掃や確認などで触った際も電気は生じなかった。

ただ、利用者から報告があったことをふまえ、業者のアドバイスを元に絶縁テープの張り付けとアース線の接続を行い、注意を促すため張り紙をする対策に至ったという。

その後、感電の報告はみられていなかったものの、先の投稿があった。投稿を施設側が確認した26日、再検討のうえ、次の対策としてプラスチック製ホルダーに取り換えたと明かす。

全文はこちら

https://www.j-cast.com/2023/07/27466022.html?p=all

続きを読む